<< Station 5 | Zurück zum Industriepfad | Station 7 >>

Zeidlerei – Waldbienenwirtschaft

Bereits vor 12000 Jahren begann der Mensch von Waldbienen systematisch Honig und Wachs zu ernten. Im alten Ägypten und später im antiken Griechenland erlangte die Bienenhaltung große Bedeutung. Im 8. Jahrhundert nach Christus erließ Kaiser Karl der Große eigene Verordnungen über die Bienenzucht und machte die Zeidlerei zum angesehenen Beruf. Neben den Strohkörben waren natürliche und künstliche Höhlen in den Waldbäumen ein wichtiges „Werkzeug“ der Zeidler. Bis um das Jahr 1600 stand die Zeidlerei in hoher Blüte. Dann sank die Nachfrage nach Honig und Bienenwachs. Der Honig als Süßungsmittel wurde mehr und mehr vom Zucker verdrängt und der Anbau von Hopfen als Konservierungs- und Geschmacksstoff für Bier ließ die Nachfrage nach Met (Honigwein) stark zurückgehen. Heute gibt es die ursprüngliche Form der Zeidlerei nicht mehr, daraus hat sich die Hausbienenzucht in der jetzigen Form entwickelt.

Die Imker bringen ihre Bienenvölker aber zeitweise noch immer in den Wald, um den überaus geschätzten „Tannenhonig“ zu ernten. Die Zeidlerei entwickelte sich zu einer handwerksmäßig betriebenen Tätigkeit. Die Bienenvölker wurden im Wald in bestimmten Bäumen (Beutenbäumen) gepflegt. Der Förster wies Bäume an, welche die Zeidler entwipfelten, in einigen Metern Höhe eine Höhlung herausarbeiteten, die dann mit einem Brett verschlossen und auf der anderen Seite mit einem Flugloch versehen wurde. Die Baumbeute besiedelte der Zeidler mit einem Bienenschwarm, wobei man zuweilen, um das Wiederausziehen, das Schwärmen des Bienenvolkes zu verhindern, die Königin in kleine Käfige einsperrte. Jeder Beutenbaum/Zeidelbaum wurde mit einem, dem Zeidler eigenen Zeichen, meist einem unverwechselbaren Sinnbild, versehen. Für das Verändern oder Entfernen eines Zeidelzeichens gab es strenge Bestrafungen. Dort, wo man die Zeidlerei handwerksmäßig betrieb, schlossen sich die Zeidler zu einer Zunft zusammen. Sie gaben sich eine Zeidelordnung, in der sie Rechte und Pflichten festlegten, auch die Strafen bei Verstößen gegen die Ordnung.

Ehemaliger Standort der Linde bei Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach

zwischen G und H; Plan von 1688 (StAA, Plansammlung)

Köhlerei

Holznutzung und Bergbau bestimmten über mehrere Jahrhunderte die Waldentwicklung in der Oberpfalz und besonders im Raum Amberg – Sulzbach. Im späten Mittelalter galt die Oberpfalz als ein europäisches Eisenzentrum.

Für die Verhüttung des Eisenerzes wurde Holzkohle dringend benötigt. Man nutzte die Vorteile der massiven Gewichtsminderung bei der Verkohlung von frischem Holz zu Holzkohle bei gleichzeitig deutlich höherer Hitzeentwicklung der Kohlen.

Für 1 Zentner Eisen wurden ca. 2 Festmeter Kiefernholz benötigt. Allein im Jahr 1609 wurden im Raum Amberg 415.950 Zentner Eisen gewonnen. Das entsprach einem Holzbedarf von fast 1 Million Festmeter Rohholz. Das Ergebnis war ein geschundener, verwüsteter, ausgeraubter und artenarmer Krüppelwald.

Noch heute weisen alte Gemarkungsbezeichnungen wie Kohlleite, Kohlbrand und Kohlberg auf diese frühere Form der Waldnutzung hin.

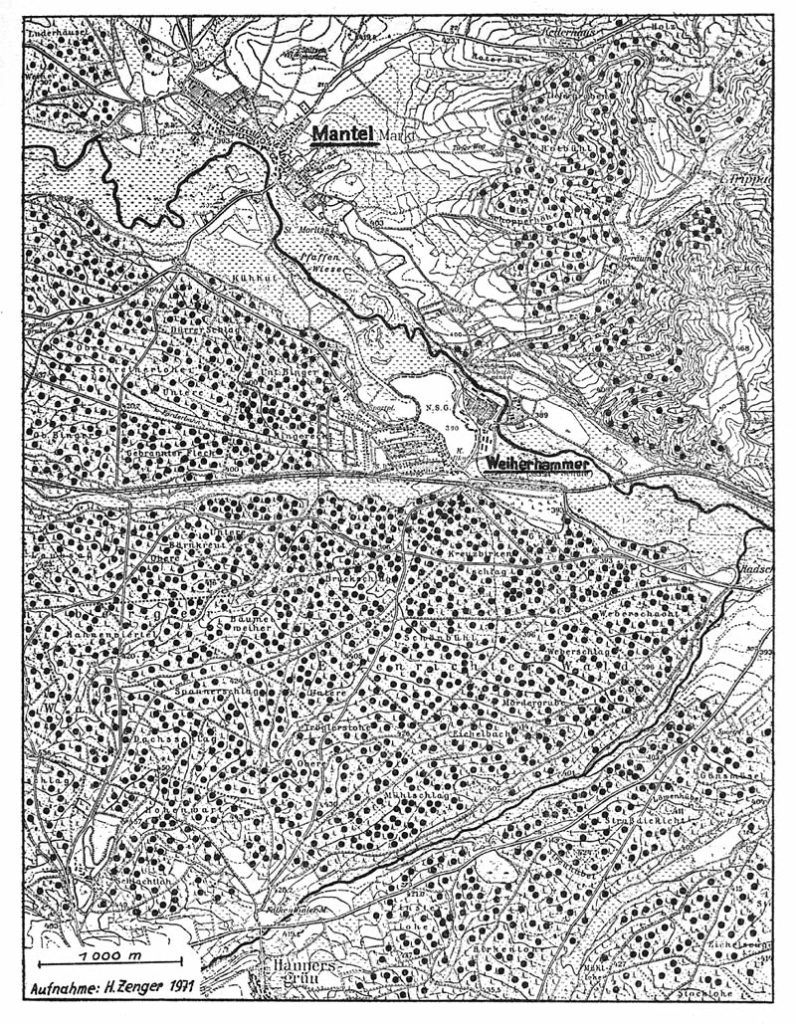

Meilerplätze bei Weiherhammer, Oberpfalz

Quelle: Zenger Hans: Die Köhlerei um Weiherhammer, Oberpfälzer Heimat, Band 16, 1972.

Zur Technik des Meilerbaus

Der Boden des Meilers wird sternförmig mit Rundhölzern ausgelegt und kreisrund mit Brettern bedeckt. In der Mitte dieser Platte wird ein stabiler Holzpfahl eingerammt oder ein Innenschacht errichtet und in zwei oder drei Etagen gespaltenes Laub- und Nadelholz herum geschlichtet. Im vorliegenden Fall sind es 60 Ster Kiefernholz. Anschließend wird der Holzhaufen mit grünem Reisig und Kohlerde abgedeckt und abgedichtet. Durch eine kurzzeitige Öffnung am Meilerfuß wird in der Mitte der Kuppel dieser schließlich entzündet. Beim Abbrennen über mehrere Tage müssen laufend Rauchabzugslöcher mit einem Holzstab in die daraufliegende Kohlerde zum Be- und Entlüften gestochen werden.

Ist der Meiler nach mehreren Tagen abgebrannt, wird er aufgestoßen und die Erde entfernt. Die Kohle kann vollends ausglühen. Aus einem Ster Holz entstehen rund zwei Zentner glühfähige Holzkohle, das heißt, aus 100 kg Holz können rund 20 kg Holzkohle gewonnen werden.

Harznutzung

Die Gewinnung von Rohharz ist eine uralte Waldnutzung, die schon aus der Steinzeit bekannt ist. Verbreitet war die Verwendung von Harz als Dichtungsmittel bei Schiffen und Fässern. Noch heute werden die selten gewordenen eichenen Bierfässer mit Harz „ausgepicht“. Harz war aber auch bis etwa 1925 wichtigstes Ausgangsprodukt bei der Herstellung von Pech, Pechöl, Wagenschmiere und Druckerschwärze. Durch weitere chemische Behandlung wurden Lacke, Fette, Zelluloid bis hin zum Linoleum hergestellt.

Rohharz besteht zum überwiegenden Teil aus Kolophonium (70 %), Terpentinöl (20 %) und Wasser

(10 %). Harz ist natürlicher Inhaltsstoff vieler Nadelbaumarten und wirkt dort als Konservierungs- und Desinfektionsmittel sowie als natürlicher Wundverband. Diese Eigenschaft macht man sich bei der Harzgewinnung zunutze. Die Rinde wird systematisch verletzt („Lachten“) und das vom Baum in die Wunde gepresste Harz in Behältern aufgefangen.

Die Ernte pro Baum und Jahr war sehr unterschiedlich und ist abhängig von Baumart und Standort zwischen 100 g (z. B. Fichte im Jahr 1916 im ehemaligen Forstamt Vilseck) und 3000 g (z. B. Schwarzkiefer in Niederösterreich). Im Kriegsjahr 1916 erntete das Forstamt Vilseck auf einer Fläche von 54 Hektar 17,22 Doppelzentner Rohharz. Zur Weiterverarbeitung wurde das gewonnene Harz im Wald erhitzt und in Lehmformen gegossen. Eine bessere Ausnutzung war in Pechhütten oder Harzöfen möglich, wo das Rohharz gesotten und gereinigt wurde.

Alte Flurnamen wie Pechbrunn, Pechleite, Pechberg oder Harzwald erinnern an das verschwundene Waldgewerbe.

Zur Technik der Harzgewinnung

Im Frühjahr und Frühsommer, wenn der Harzsaft in den Nadelbäumen am stärksten stand, kamen die Harzer in die dafür vorgesehenen Waldungen, um die Stämme zu reißen.

Sie schälten mit einem messerähnlichen scharfen Werkzeug, dem Rindenreißer, 2 bis 3 m lange und etwa 3 bis 5 cm breite Rindenstreifen an den Baumstämmen senkrecht heraus. Die auf diese Weise verwundeten Bäume bluteten Harz aus, das nicht selten bis an die Wurzeln floss (niederwallte). Es durften nur die Baumbestände gerissen werden, die in den folgenden fünf Jahren zum Abhieb/Fällen bestimmt waren.

Im Herbst erschienen die Harzer wieder, um das herausgelaufene Rohharz abzukratzen. Abgefüllt in Behälter aus Baumrinde wurde das Harz dann mit Fuhrwerken zur Pechhütte gefahren. Die Pechbereitung geschah vornehmlich im Winterhalbjahr als Saisonarbeit.

Streunutzung – eine Geißel des Waldes

Mit Beginn der Stallhaltung von Kühen, Schweinen und Ziegen etwa ab dem Jahr 1765 wurde Stroh als Einstreu viel zu wertvoll und es wurde von den Waldböden Laub, Nadeln, Rinde, Feinreisig, Rohhumus aber auch Moos, Beerkraut und Farne zusammengekratzt („gerecht“) und in die Ställe geschüttet,

Organische Abfälle sind allerdings kein wertloser Müll, sondern nach Zersetzung durch eine hochspezialisierte Pflanzen- und Tierwelt (Pilze, Insekten und Regenwürmer) werden die gespeicherten Nährstoffe wieder pflanzenverfügbar gemacht.

Waldstreu ist also natürlicher Dünger.

Die Streunutzung und der damit einhergehende Nährstoffentzug hatte für die Wuchsleistung der Wälder dramatische Folgen, deren Auswirkungen noch bis heute klar am schmalen Jahrringsaufbau zu erkennen sind (Stammscheiben).

Allein während des 1. Weltkriegs wurden in der Oberpfalz 7,5 Millionen Kubikmeter Streu aus den Wäldern „gerecht“. Auf verarmten Standorten sind so flächig Krüppelbestände entstanden.

Auch während des 2. Weltkrieges wurde verstärkt auf die Waldstreu zurückgegriffen,

z. B. erhielt der Bürgermeister von Ehenfeld /Oberpfalz am 4. Juni 1941 aus dem Forstrevier Neuersdorf 300 cbm Bodenstreu.

Die vorhandenen Streurechte wurden allerdings Zug um Zug bis Ende der 1970er Jahre abgelöst.